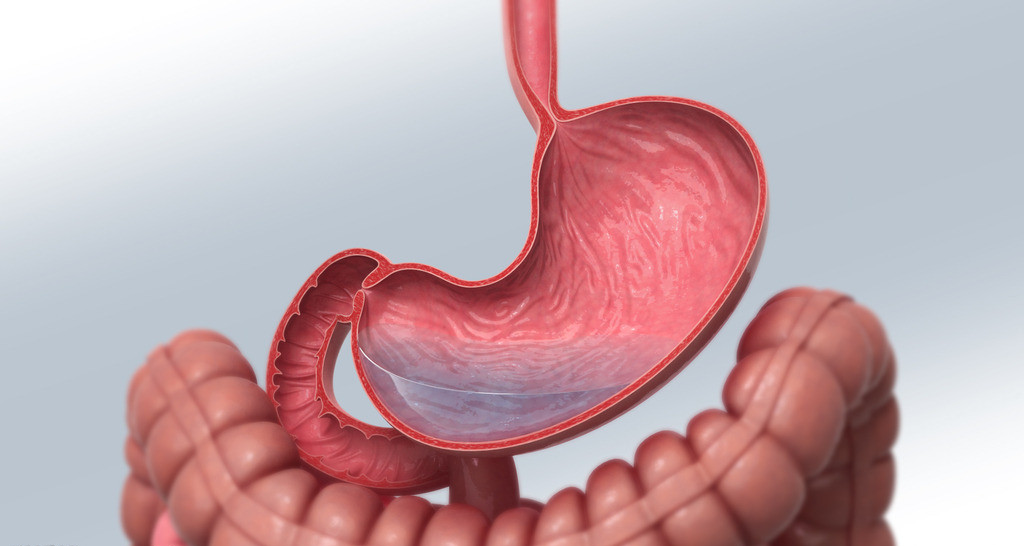

越来越多的研究显示,肠道菌群失调是很多疾病的病因,甚至是过去一些不明原因的疾病,如今在肠道找到了元凶,包括肠道内和肠道外疾病。而通过采取一些针对性的治疗措施可以取得满意效果。

01肠道疾病

急性胃肠炎、腹泻、便秘、肠易激综合征、小儿坏死性肠炎均与肠道菌群失调有关。

溃疡性结肠炎、克罗恩病等是一组反复发作的非特异性的慢性肠道炎症性疾病,其病因尚未完全阐明,随着自然免疫系统的揭示,了解到肠道菌群与肠黏膜免疫防御能力的失衡可能是导致它们的重要因素。某些细菌、毒素等因素启动了肠道炎症并破坏肠上皮细胞完整性,使肠道内源性菌群产生的某些产物作为炎症刺激物激活肠黏膜巨噬细胞、淋巴细胞,释放各种炎症因子,产生一系列炎症反应和组织损伤。

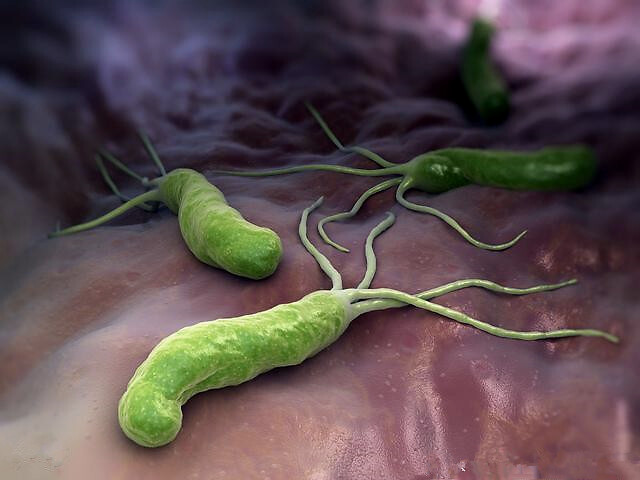

20世纪80年代初Marshall与Warren发现了幽门螺旋杆菌并判断其与胃炎有关,目前已肯定这种细菌乃慢性胃炎、胃十二指肠溃疡及胃癌的致病菌,还可能与肝硬化、胆结石、高血压、缺铁性贫血乃至偏头痛等多种疾病有关。幽门螺旋杆菌破坏黏膜屏障和上皮细胞的完整性,使上皮细胞直接与胃腔内的胃酸、蛋白酶、胆汁和药物等攻击因子接触,从而造成胃黏膜的损伤。

肠道生态与癌症的关系近年来受到关注。研究人员给无菌培养的小鼠注入大肠杆菌,发现小鼠体内形成肿瘤。而去除大肠杆菌基因组中涉及DNA损伤的区域后,大肠杆菌引发肿瘤的能力大幅降低。这就提示肠道微生物紊乱扰乱了肠道生态系统,使病原体能够入侵肠道,从而提高患结肠癌的风险。如果经常过多食用高蛋白和高脂肪类食物,可促使胆囊向肠道排泄胆汁,某些细菌将部分胆汁转化为二次胆汁酸,胆汁酸是一种促癌物质,和其他致癌物质共同刺激肠壁,易引发大肠癌。

02糖尿病

动物实验表明,无菌动物在接种正常菌群后葡萄糖的吸收增加,血葡萄糖和胰岛素水平升高。观察糖尿病患者的肠道菌群,他们在空腹血糖和糖化血红蛋白升高的同时,肠道有害菌增加,而双歧杆菌数量下降。从而认为,肠道菌群刺激机体产生的细胞因子影响胰岛素的敏感性和葡萄糖的代谢,说明肠道菌群与糖尿病的发生、发展有一定的关系。

众所周知,饮食因素是糖尿病发病的重要原因,是否可以认为,饮食因素首先造成肠道菌群结构发生改变,而这一改变产生的不良代谢产物进入机体引发炎症反应和胰岛素抵抗,进而引起糖尿病?事实上,采用益生菌调节人体免疫系统和制备疫苗预防糖尿病的实验研究已经取得令人鼓舞的成果。

03肥胖

近年来多项研究提示肥胖与消化道某些细菌的水平也相关。在肥胖人类和肥胖小鼠的肠道中,均检测到较多的硬壁菌门细菌和较少的拟杆菌。而将肥胖小鼠的肠道菌群移植到无菌小鼠体内,则会引起无菌小鼠的肥胖。Backhed等证实肠道细菌可抑制肠上皮产生一种禁食诱导脂肪细胞因子,从而导致脂肪堆积,肥胖形成。这个发现有力地支持了肠道菌群能够调控人体能量平衡的观点。

我国上海交通大学的科研人员研究证实,肥胖可能由细菌感染引发,而不是过度饮食,锻炼太少或者是遗传因素。

他们将认为与肥胖有关的人类细菌喂食给老鼠,和没有喂食这种细菌的老鼠进行比较,尽管都喂食高脂肪食物并阻止运动,但后者并没有出现肥胖症状。

04肝脏疾病

肝脏疾病和肠道菌群之间的影响可能是双向的。

肝功能衰竭时,肠道细菌明显上移,在空肠及胃内大量繁殖,产生大量代谢产物和毒素破坏黏膜屏障,损坏黏膜组织,造成内毒素血症、腹胀、消化道出血,并与细菌性腹膜炎、肝性脑病密切相关。澳大利亚Riordan博士发现发生肝性脑病的肝硬化患者的肠道菌群紊乱,大便内的潜在致病性大肠杆菌和葡萄球菌过度生长。

肠道细菌还在酒精性肝损害、酒精性肝炎及非酒精性脂肪性肝炎的病理生理学改变上起到重要作用。

05过敏

对过敏患者肠道菌群的研究发现,肠道拟杆菌含量较无过敏者明显升高。抗生素的使用也会打破肠道微生物组的自然平衡,造成肠道天然菌群中的白色念珠菌出现种群爆发,这种酵母菌能产生化学物质调节免疫应答,使免疫系统过分敏感而产生过敏。研究已证实,益生菌可以预防和治疗这类过敏性疾病。因而,从肠道微生物组角度研究益生菌与过敏的关系,可以为预防和治疗过敏性疾病提供新的方法。

06其他疾病

菌群失调时,有害细菌产生大量恶臭气体,如氨气、硫化氢等。屁味恶臭,产生毒素多,这些毒素不能被及时排出体外,从而被肠道重新吸收,可引起身体异常,如打嗝、腹涨、排便困难等。表现在面部,则容易出现痤疮、扁平疣、牛皮癣、蝴蝶斑等皮肤病。表现在身体上,可出现头晕、头痛、神疲乏力、气短、面色无华、神经过敏、烦躁不安、食欲不振、嗅觉丧失等中毒症状。

所以总结下,菌群失调的主要表现为:便秘,腹泻、腹胀,恶臭(口、身体、粪便和屁),面部痤疮粉刺过重,消瘦,营养不良,肥胖,过敏,衰老。

1.导致有害菌作乱的因素课程分销

1、环境因素

苏联时期的爱沙尼亚儿童比瑞典儿童存在更丰富的肠道菌群,这说明环境因素对肠道菌群的数量和种类会产生较大影响。破坏肠道菌群的环境因素还有污染的大气,污染的水源,房屋装修散发出来的汞和铅等重金属污染,以及甲醛、苯等污染物。这些因素都会导致肠道未老先衰。

2、饮食和生活习惯

不健康的生活方式,吸烟、喝酒、熬夜等,还有暴饮暴食,过多的肉食,过多的酸性食物,过多的快餐方便食品,过多的煎炸油腻食品,过多的冷饮食品等。

3、精神因素

精神压力过大也可破坏肠道菌群平衡。比如当宇航员从太空返回地球时,其体内绝大部分有益菌如乳酸菌已大部分损失。如果工作过于紧张繁忙,经常参加酒宴应酬,过重的精神压力而产生焦虑、抑郁等情绪,导致神经内分泌系统功能失调,肠道生理功能紊乱,使肠道内微生态环境失去平衡,进而造成肠道老化。

4、创伤、肿瘤治疗、抗生素使用

手术、外伤、感染、肿瘤、化学物品、疾病对肠道菌群也有影响,特别是危重症患者,有时可丧失整个乳酸菌群 。同位素、激素、放射治疗和化疗均可在治疗疾病的同时降低机体免疫力,也破坏了肠道菌群的平衡。长期大量使用广谱抗生素后,可使大多数敏感菌和正常菌群被抑制或杀死,而耐药菌则由于抗生素的选择作用得以大量繁殖,结果导致菌群失调,出现腹泻或便秘等症状。

5、便秘

对中老年人来说,由于肠道的张力和推动力逐渐减退、牙齿缺损、咀嚼食物咬不烂、加上吃的过于精细、运动量小等原因,致使胃肠道的消化、蠕动功能差,极易引起便秘,粪便在肠道停留时间过长,菌群生态发生改变,有害菌群增殖而影响健康。

end