生气胃会绞痛,悲伤食欲会下降,极度紧张会腹泻,惊吓会使人“屁股尿流”,饥饿时会大发脾气,吃得好会心情舒畅,胃不和则坐卧不安。相信以上种种经历过至少一种,但你知道为什么会这样吗?喜怒忧思悲恐惊这些情绪活动难道不是大脑控制吗?这里怎么都和胃肠扯上关系了~

情绪变动和大脑有关系不假,但不是大脑的专利哦~

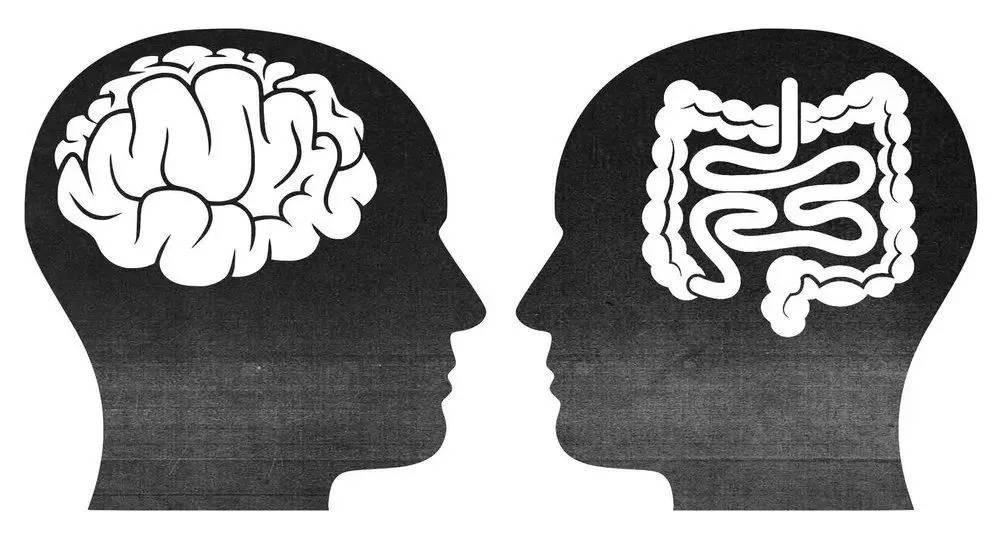

人体不但有大脑,还有第二大脑,这是美国哥伦比亚大学神经学家迈克·格尔松教授最早提出的,第二大脑位于胃肠道,所以胃肠又被成为“腹脑”“肠脑”。

其实最早提出“腹脑”概念的并非格尔松,中国有句成语叫“满腹经纶”,用来称赞一个人很有学问和智慧。我们的老祖先很早之前就知道肚子可以用来装学问了~那肚子真的会学习、记忆、思考和指挥嘛?

中国人用“腹有诗书气自华”来称赞一个人饱有学问而气质卓绝,用“一肚子坏水”来批判心术不正之人。好像思想、智慧不是来源于大脑,而是来源于肚子。巧合地是,德国俗语“在肚子里选择最佳方案和作出最佳决定”也是这样的逻辑。格尔松的研究表明,在人体胃肠道组织的褶皱处有一个组织机构——神经细胞综合体,该综合体能独立于大脑进行感知,接收信号并作出反应,使人产生愉快或不适感,甚至可以像大脑一样参加学习等智力活动~

“腹脑”其实就是肠道内的神经系统。19世纪中期,德国精神病医生莱奥波德·奥尔巴赫用显微镜在肠壁上看到两层由神经组织构成的薄如蝉翼的网状组织物,这些神经组织就是“腹脑”的核心。这也再次验证了中国人的先见之明。“满腹经纶”中的“经纶”原意是指整理后的蚕丝,而这蚕丝就是奥尔巴赫发现的“网状物”。

肠道在身体的地位虽然不高,但肠道神经却有着极高的地位,从起源和形成过程来看,它的大脑中枢神经可谓一脉相承,论“辈分”的话,它可是与大脑平辈呢。所以从这个角度来看,称“肠道”为“人体第二大脑”也完全够资格。

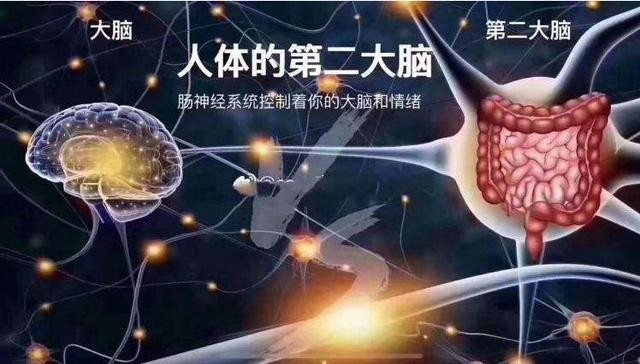

人类在长期的进化过程由,古老生物的早期神经系统部分逐渐演变成大脑中枢神经,而其残余部分则转变成肠神经。这一过程也可以在胚胎发育上观察到。胚胎神经系统形成早期,细胞开始分裂,部分形成脑中枢神经,另一部分落入胃肠道系统,在这里转变成独立的神经系统。后来随着胚胎的发育,在迷走神经作用下,才和脑中枢神经建立起联系。英国伦教大学胃肠道专家温哥特教授说:“人体内的两个大脑,是随着生物进化的历程而形成的。”

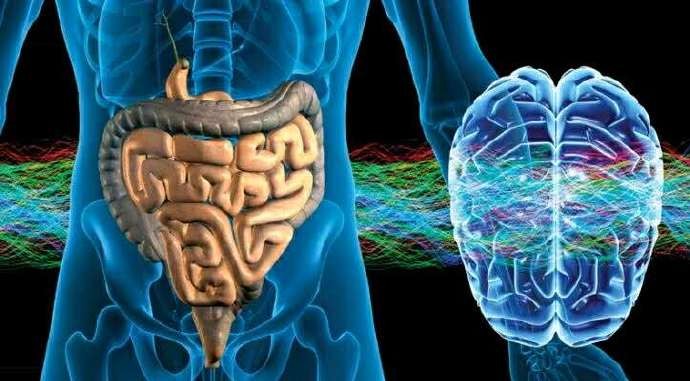

人体的神经传递物质——血清基95%都产生于腹部。这套神经系统能下意识地储存身体对所有心理过程的反应,而且每当需要时就能将这些信息调出并向大脑传递。传递通道就是脑神经中最长,分布最广迷走神经。但是腹部神经系统有数以亿计的神经元,数目甚至比骨髓的神经元还多,因此,迷走神经根本无法保证这种复杂的系统同大脑间的密切联系,所以“腹脑”的有些工作是独立完成的。

肛门内括约肌不受大脑控制,其是在“腹脑"控制下发挥作用,不仅如此,整个消化、吸收、排泄过程,都是在“腹脑”控制下独立进行的。

强调“腹脑”的独立作用,并不否认它和大脑的对应作用,两个大脑有时就像是一对双胞胎, 脑肠相通,一个受到刺激出现不适,另一个也会出现同样的感受。最常见的例子是当某个部位出现疼痛使用止痛药,往往是疼痛缓解了,但出现了头晕、恶心、呕吐,头晕是大脑的反应,而恶心和呕吐则是胃肠道的反应。“ 腹脑”的提出可以很好解释过去我们无法解释的一些生理现象。

吃为何和心情有关?饿了会脾气大发,而吃得好则心情愉快。

研究证实,人的心情好坏与一些物质有关,多巴胺和五羟色胺就是其中两种最重要的物质。毒品之所以会让人出现妄想、兴奋、躁动和幻觉、幻视等症状,是因为毒品中的苯丙胺成分是多巴胺的激动剂,可促进多巴胺过多释放。如果体内多巴胺水平过低,就会使人的情绪低落,产生厌世,对事物没兴趣,提不起精神等负面情绪。

五羟色胺作用更广泛,几乎参与大脑中枢神经系统的所有工作,支配脏器功能、精神状态以及感觉的调节。抑郁症患者,除了多巴胺低外,五羟色胺也低,而且主要是五羟色胺低的原因。

因此,给患者补充五羟色胺对于改善抑郁症有促进作用。如此重要的五羟色胺只有5%从大脑分泌,而剩下的95%却是在肠道合成的。所以肠道又被称为人体最大的内分泌器官。

完