“随着摩尔定律趋近极限,华为要研究的下一个前沿领域是什么?是6G还是基础科学研究?您想要攀登的下一座大山是什么?”华为创始人任正非在近期与《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼对话时,后者抛出了这样的问题。

“人工智能。”任正非的回答或许让弗里德曼颇为意外,因为答案显然超出了他的预期。 “我们是建设支撑人工智能的硬件和软件平台。我们的昇腾AI集群,1024节点,9月18日发布,这是目前全世界最大、最快的人工智能平台。我们不是自己来做人工智能的各种应用功能,我们是提供了一个平台来使能全社会的AI。”任正非接着说道。

在任正非看来,华为目前已成为人工智能方面的引领者,他对这位曾写出《地球是平的》等著作的知名作家说,“Google、英伟达都能做同样的事情,只是我们目前做得更好。”言语间透露出的自信,就像他谈及华为在5G领域对爱立信和诺基亚等西方同行的领先时一样。

任正非习惯用朴实的话术解释深奥的问题,当被问及人工智能未来将会对社会产生什么样的影响时,他告诉弗里德曼“华为的生产线可以20秒下线一部高性能手机,生产线上基本不需要人工。未来更厉害,人工更少、生产更先进。”两人关于华为人工智能话题的探讨,最终在弗里德曼的感叹中结束。

华为对人工智能的布局早已开始。2017年底,华为更新了公司的愿景与使命:把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。第二年10月,在面向ICT产业的第三届华为全联接大会上,华为轮值董事长徐直军发布了华为AI战略与全栈全场景AI解决方案,其中包括华为Ascend (昇腾)系列芯片以及基于华为昇腾系列AI芯片的产品和云服务。徐直军表示,昇腾系列是全球首个覆盖全场景人工智能的AI芯片。

徐直军当时详细解释了华为人工智能的发展战略:以持续投资基础研究和AI人才培养,打造全栈全场景AI解决方案和开放全球生态为基础。面向华为内部,持续探索支持内部管理优化和效率提升;面向电信运营商,通过SoftCOM AI 促进运维效率提升;面向消费者,通过HiAI,让终端从智能走向智慧;面向企业和政府,通过华为云EI公有云服务和FusionMind私有云方案为所有组织提供算力并使能其用好AI;同时面向全社会开放提供AI加速卡和AI服务器、一体机等产品。

而在今年的华为全联接大会上,华为又发布了全新的计算战略。华为副董事长胡厚崑表示,华为将主要从四个方面来布局计算产业,包括对架构创新的突破、对全场景处理器族的投资,坚持有所为有所不为的商业策略,以及不遗余力地构建开放生态。

那次大会上,人工智能再次成为华为反复提及的主题。胡厚崑公布了华为人工智能的进展:华为用于训练的昇腾处理器和AI计算框架MindSpore都已经发布,华为的全栈全场景AI解决方案已经全面落地。

回顾历史上的三次人工智能浪潮,行业人士已有基本共识:本轮人工智能的发展主要得益于算法的进步,数据量的扩展以及算力的提升。事实上,人工智能本身的逻辑也正在于,将足够多的数据导入先进的算法之中,再凭借强大的算力导出结果。

正如数字时代的电力一样,算力对于人工智能时代的重要性不言自明。然而,一个摆在眼前的现实却是,随着AI的蓬勃发展,相较于每年十余倍算力需求的提升,算力的供给早已捉襟见肘。

在算力稀缺的人工智能时代,云计算的重要性将越来越高,而华为云无疑在很大程度上承担着华为在人工智能时代的追求,华为自己定义的目标是,“为世界提供最强算力,让云无处不在,让智能无所不及。”

人工智能时代的算力稀缺

计算机的计算模式在过去数十年间经历了巨大的变化,为了解决一些无法用确定规则描述的问题,科学家在基于规则的计算模式之外,找到了一种基于统计的计算模式,这种基于统计的计算模式,也成了当前人工智能发展的关键基石。

胡厚崑认为,这种基于统计的计算模式将逐渐成为主流。他预计5年后,AI计算所消耗的算力,将会占到全社会算力消耗总量的80%以上。

“为了让计算机认识一只猫,就需要数百万图片的训练,这对算力的消耗是非常惊人的,面向自动驾驶、天文探索、气象预测等更复杂场景,对算力的需求将会更大。”胡厚崑用“暴力计算”来形容统计计算(人工智能)对算力的高度依赖。

华为云业务总裁郑叶来则表示“当前AI蓬勃发展,对算力的需求每年增加10倍左右,一些新算法,例如BigGAN,对算力的需求更是呈百倍增长。因此,算力应该像电力一样触手可及。”

云计算是“让算力像电力一样触手可及”的方式。一位熟悉云计算的资深人士对《深网》解释,以往,对算力有需求的机构一般都会购买服务器,自己搭建计算中心进行计算,但是随着云服务的出现,更经济的云服务逐渐成为提供算力的主流。

人工智能的应用需要一种新的算力,而云服务提供的算力也将从通用算力转变为AI算力为主。据上述人士介绍,算力供给的关键在于处理器的效能,随着摩尔定律已经几乎走到极限,必须从处理器架构上寻求突破,只有用新的处理器架构才能匹配AI对算力需求的快速增长。

以往,华为与众多云服务厂商一样,提供基于英特尔X86架构的通用算力云服务。面向人工智能时代,华为自研了达芬奇架构,华为对外表示,达芬奇架构是目前为止业界唯一能够覆盖“端、边、云”全场景的处理器架构,这也是华为打造计算产业的坚实基础。

基于达芬奇架构,华为在去年推出了主要用于边缘计算等低功耗领域的AI芯片—昇腾310,今年8月,又推出了支持全场景人工智能应用的AI芯片—昇腾910。

而随着昇腾910的发布,华为也宣布其全栈全场景AI解决方案已经全面落地。其中,全栈是指从“包括芯片、芯片使能、训练和推理框架以及应用使能在内的全堆栈方案”,华为从上述四个层面提供技术功能上的支持;而全场景是指包括 “公有云、私有云、各种边缘计算、物联网行业终端以及消费类终端等全场景的部署环境”。

具体到云业务,华为今年发布的最重量级的产品是Atlas 900。据华为公开介绍,Atlas 900 AI训练集群由数千颗昇腾910 AI芯片互联构成,是当前全球最快的AI训练集群,也代表了如今全球AI算力的巅峰。其总算力达到256P~1024P FLOPS @FP16,相当于50万台PC的计算能力。

在衡量AI计算能力的权威标准ResNet-50模型训练中,Atlas 900只用了59.8秒就完成了训练,这比原来的世界记录还快了10秒,这个概念相当于短跑冠军跑完终点,喝完一瓶水才等到第二名。

Atlas 900 AI训练集群成功的关键在于高性能的昇腾910 AI芯片,但华为在商业模式上选择不单独对外出售芯片,而是以云服务的方式面向客户。据《深网》了解,华为目前已将Atlas 900部署到华为云上,并以相对优惠的价格面向全球科研机构和大学开放。

当然,Atlas 900并非华为云在人工智能方面提供的唯一服务,基于昇腾910和310 AI芯片,华为还推出了AI训练服务器Atlas 800、智能小站Atlas 500、AI推理与训练卡Atlas 300以及AI加速模块Atlas 200,完成了Atlas全系列产品布局,覆盖云、边、端全场景,提供面向训练和推理的算力。华为希望基于统一的达芬奇架构和全场景AI计算框架,实现云边端的协同,从而加速全行业的智能化再造。

华为Atlas全系列产品

华为云定位“黑土地”

“在人工智能和云的建设上,华为公司落后于时代,但是我们现在不能泡沫化地追赶。云,我们的追赶方法是做“黑土地”,打通基础平台,让千万家公司都可以来这块“黑土地”上种“庄稼”。人工智能,我们有两条路:聚焦在产品智能化和内部管理服务的持续改进与自动化、智能化上。”2018年7月18日,任正非在华为GTS人工智能实践进展汇报会上,将华为云定位为可供生态伙伴种“庄稼”的“黑土地”。

过去一年,华为云这块“黑土地”上确实种出了“庄稼”。据华为云业务总裁郑叶来介绍,一年来,华为云EI已在城市、制造、医疗、汽车、园区、互联网等10大行业的超过500个项目实践落地,帮助企业实现智能化升级。

而在这个过程中,郑叶来和他领导的华为云团队也一直在总结能让生态伙伴在这块“黑土地”上种出“庄稼”的经验。

“在500+项目实践中,华为云发现行业AI项目要成功实施,需要基于应用场景、相关ISV/SI、设备或流程、AI平台提供方组成的行业AI落地的商用模型,多个角色齐心协力,并需要具备四个关键要素,才能将AI技术真正实现落地商用。”在郑叶来看来,明确定义商业场景、触手可及的强劲算力、持续进化的AI服务以及组织与人才的适配,是将AI技术真正实现落地商用的四个关键要素。

与此同时,华为云也在尝试将这些经验复制到特定的行业。例如,面向工业制造业,华为云推出了工业智能体。华为云对外表示,华为云工业智能体是行业智能化升级新引擎,通过基于知识图谱的智能认知引擎、基于AI模型的智能预测引擎、基于运筹规划的决策优化引擎,能让过去诸多难以落地应用的技术应用到工业场景,助推工业智能化升级。

华为云工业智能体已应用于能源、矿业、电力、水泥、化纤等多个工业领域。郑叶来在此前华为云工业智能体正式发布时,介绍三个典型的应用案例:华为云与中国石油合作,使用工业智能体认知引擎来辅助识别测井油气层,将油气层识别时间下降70%;华为云与三联虹普合作,使用工业智能体的智能预测引擎,让客户需求匹配率提升了28.5%;华为云与鑫磊集团合作,使用工业智能体的智能优化引擎,将AI能力引入配煤环节和焦炭生产质量预测,让配煤准确率超过95%,每百万吨焦炭节省成本超过1000万元。

“人工更少、生产更先进。”正如任正非关于人工智能将对未来社会产生何种影响的描述,在应用AI能力节约人力成本与提高生产效率方面,华为云工业智能体已经有所进展。

而华为云目前在华为公司面向计算产业整体布局中的定位也已经十分清晰,即“通过全栈创新,提供安全可靠的混合云,成为生态伙伴的黑土地,为世界提供普惠算力。”

对于与生态伙伴合作的关系,郑叶来在近期接受《深网》等媒体采访时介绍,华为云坚持“下不碰数据,上不做应用”,郑叶来解释称“ 用最俗的话翻译,就是用您的数据训练出您的模型,用我的平台来解决您的问题。”

出于保护用户数据、隐私安全的考虑,承诺“下不碰数据”已在华为内部达成广泛共识,但只做“黑土地”而“上不做应用”却仍存在争论。有华为内部人士担心华为云只做“黑土地”不提供应用,将无法触达最后一公里的用户,华为云是否应该考虑自己种“庄稼”试试看?

对此,郑叶来表示,华为云“上不做应用”讲的不是不去了解客户,而是价值分配的问题,华为不与客户竞争,也不会投资一家公司与他们竞争。“华为不投资面向企业的ERP、CRM这些应用系统,但是华为愿意跟所有的合作伙伴一起联合创新,让他们的系统基于华为的整个云的基础设施,部署起来是最便捷的,一起面向客户创造价值。”

“华为云的痛苦期已经过了”

“华为云的“痛苦期”已经过了。近期我们几次重大的投资,任总很快就签了,我们马上要在贵州建非常大的数据中心,在内蒙古的乌拉察布也要建非常大的数据中心。任总反而批评我不要保守。这次任总跟我沟通一再地讲,要看未来的变化,一再叮嘱我光纤要多买一点。”郑叶来在谈及华为云的现状时这样说道。

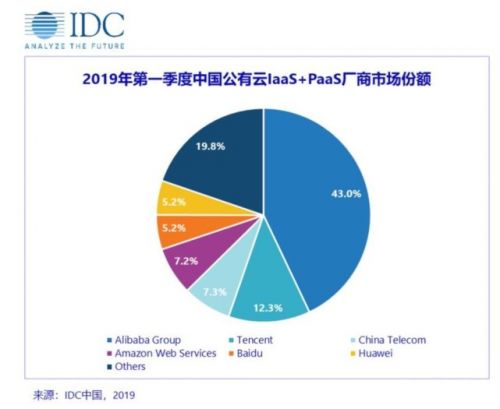

过去几年,郑叶来和他领导的华为云团队压力不小。一方面,无论是在华为内部还是面对外部媒体,“华为云与其他云厂商有什么区别?”都是郑叶来频繁被问到的问题。另一方面,由于较晚公有云市场,华为云的市场占有率也远远落后于阿里、腾讯等互联网巨头。

一位华为云内部的知情人士向《深网》透露,华为云之所以较晚进入公有云市场是因为早期公司内部有争论,“华为有运营商业务,之前运营商想自己做公有云,华为不想跟自己客户竞争。”

除了公有云市场占有率方面现实存在的落后,相较于拥有服务基因的互联网巨头,做硬件起家的华为在云业务的运营和营销方面也存在一些短板。

知名艺人吴飞儿应邀参加新加坡艺术节,成为SO ARTS艺术节形象大

最近,SO ARTS国际艺术节在新加坡隆重举行,中国区代表吴飞儿应邀参加,并成为SO ARTS艺术节形象大使。 吴飞儿参加翰墨传情总统